menu診療案内

糖尿病内科のご案内

糖尿病内科

糖尿病専門医が中心となって、あなたの健康をサポート

糖尿病は、インスリン糖代謝の異常によって起こるとされ、血糖値(血液中のブドウ糖濃度)が病的に高まることによって、様々な特徴的な合併症をきたす危険性のある病気です。糖尿病を治療中である人と「糖尿病予備軍」と呼ばれる人の合計は、わが国で約2,000万人といわれており、将来、狭心症・心筋梗塞・脳卒中・腎不全・失明などの病気の原因となり得ます。自由が丘メディカルプラザでは、糖尿病専門医が中心となって糖尿病の診療に力を注ぎます。健康診断や人間ドックなどで異常値を指摘された方、ご心配な方は一度ご相談ください。

【取り扱う主な疾患 】

● 糖尿病(1型・2型糖尿病、糖尿病合併妊娠、妊娠糖尿病など)

糖尿病の治療について

初期の糖尿病患者さんの多くは症状がありません。では、無症状の糖尿病でもなぜ治療が必要なのでしょう? それは、血糖値が基準値を超えている状態が持続することにより、細い血管や太い血管が次第に侵され、重大な合併症へと進んでいくからです。

糖尿病の基本治療は、血糖値をできるだけ基準値以内にコントロールすること、治療による低血糖を来たさないこと、そして合併症の進展を予防し、

健康な人と変わらない健康寿命を維持することです。

当院では、患者さんと寄り添って、血糖管理のみならず、生活習慣指導と、高血圧、脂質異常症などの併存症及び糖尿病合併症のトータルケアを目指しています。

このような症状の方はご相談ください

- しきりに多量の尿が出る

- やたらに喉が渇く

- 急に体重が増えてきた

- ダイエットしにくい

- 何もしないのに痩せてきた

- 尿のにおいが強い

- 夜何度もトイレに起き、尿量も多い

- 靴擦れが痛くない

- 健康診断結果で異常や要精密検査を指摘された

- HbA1cが高かった

糖尿病の診断基準

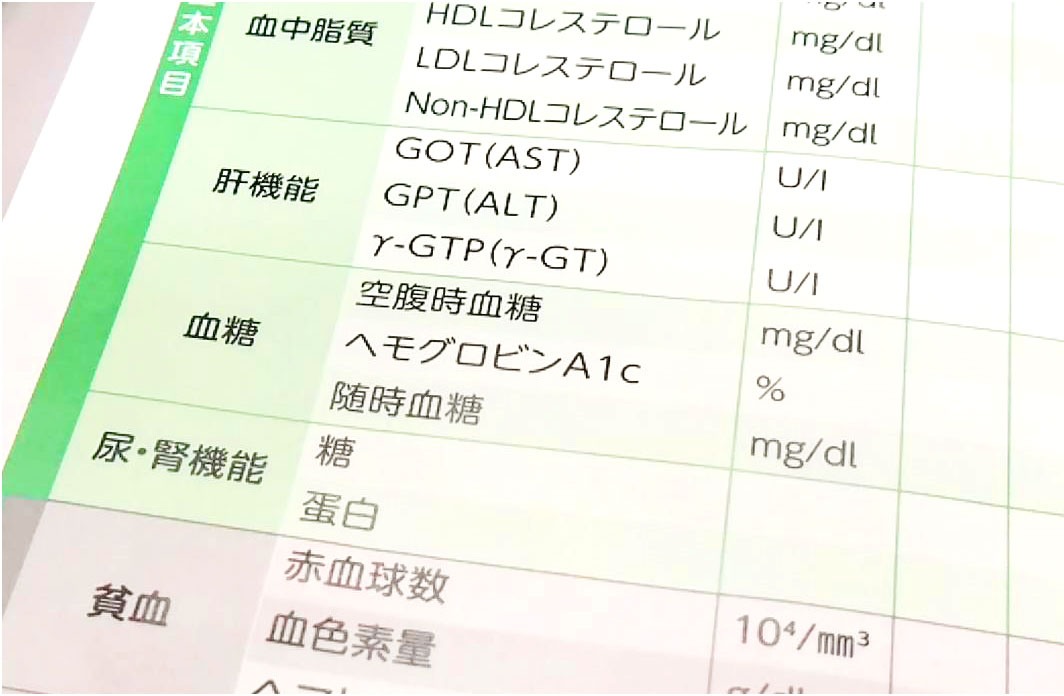

糖尿病の診断には、主に「血糖値」と「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)」という2つの血液検査が用いられます。 血糖値は、ある時間の血液中のブドウ糖濃度を表します。空腹状態・食後・運動中・緊張状態など、体の状態に左右され、1分1秒と変化していきます。このため、血糖値はどんな状態で測定したかが重要です。健常な人の場合、空腹時で70~100mg/dL、食後は140mg/dLを超えない状態が維持されます。

一方、HbA1cは過去1~2ヶ月間の平均的な血糖値を表した指標です。単位は%(パーセント)で表され、正常範囲は4.6~6%未満です。医師は主にHbA1c値を参考に治療方針を決定します。

しかし最近ではHbA1c値だけでなく血糖値の変動も、より重要視されてきています。 「血糖値スパイク」と呼ばれる血糖の変動が大きいほど、動脈硬化が進展することが明らかになってきています。そのため、食後などに上昇する高血糖を改善することも大切です。

診断基準は以下の通りです。これらの基準を組み合わせて診断しますが、基本的に1と3を満たせば、糖尿病と言えます。ほとんどの方は健康診断の検査項目である空腹時血糖値とHbA1c値で診断されます。

- 空腹時血糖値 : 空腹時に測定した血糖値が126 mg/dL以上である場合。

- 経口ブドウ糖負荷試験(OGTT) : 75gのブドウ糖を摂取した後2時間後の血糖値が200 mg/dL以上である場合。

- HbA1c : 過去2〜3ヶ月の平均血糖値を反映するHbA1c値が6.5%以上である場合。

- 随時血糖値 : 随時に測定した血糖値が200 mg/dL以上であり、糖尿病の症状(多尿、口渇、原因不明の体重減少など)がある場合。

1型糖尿病と2型糖尿病

1型糖尿病

1型糖尿病では、膵臓にあるインスリンを作る細胞(膵β細胞)が破壊されます。その結果、インスリン不足で血糖値が上昇します。原因は不明ですが、遺伝やウイルス感染などが関与し、自己免疫が膵β細胞を攻撃すると考えられています。多くの方は体外からインスリン注射をしないと生命が危険にさらされます。また最近では、免疫系を調節することで効果を発揮する新しい抗がん剤が開発されており、これまでになかった副作用として1型糖尿病が発症することが報告されています。

2型糖尿病

2型糖尿病では、インスリンの作用が低下していることと、膵β細胞からのインスリン分泌が不足していることの両方が原因で、血糖値が上昇します。遺伝や肥満などの生活習慣などが関与して発症すると考えられています。2型糖尿病は1型よりもゆっくり進行し、治療にインスリンが必要ないケースも多いです。しかし治療を怠れば、膵臓へのストレスが積み重なり、1型のように生きるためにインスリン注射が必要な病態に進行するケースもあります。

糖尿病の合併症

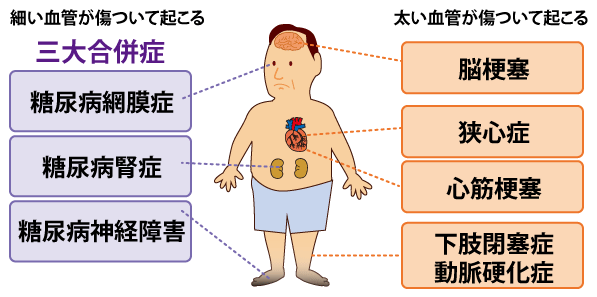

糖尿病の合併症のほとんどが、血管が傷つけられることにより生じます。

血管の太さによって、「細小血管障害」と「大血管障害」の大きく2つに分類されます。

細小血管障害は、糖尿病神経障害、糖尿病網膜症、糖尿病腎症の3大合併症が有名です。足がしびれて感覚が鈍くなったり、眼底出血を起こして失明したり、腎不全を来してやがて透析に至ってしまったりする可能性があります。それぞれの頭文字をとって「し・め・じ」(神経・目・腎臓)と覚えましょう。

一般的に、この順序にそって発症・進行すると言われています。大血管障害には急性の合併症が多く、「え・の・き」も覚えておきましょう。「え」は壊疽、「の」は脳梗塞、「き」は狭心症・急性心筋梗塞を指します。これらは比較的太い血管の動脈硬化によって引き起こされる合併症です。

怖い糖尿病の合併症

はじめは無症状でも、一旦、合併症を発症したら、日常の生活に支障をきたす症状や病態が生じ、生命に関わる病気を起こすもとになるのが糖尿病の恐ろしいところなのです。

慢性の合併症のみならず・・・

口渇・多飲・多尿・体重減少、さらには意識障害・昏睡などの急性合併症も起こることがあります。また、免疫能の低下により、細菌性肺炎・肺結核・腎盂腎炎などの感染症も合併しやすくなることが知られています。

糖尿病 よくある質問 Q&A

Q1血糖値が高いと言われました。糖尿病ですか?

血糖値のみでは糖尿病の診断はできません。食後の血液検査で血糖値が高く出てしまう場合もあります。血液検査時の条件や、HbA1c、75gブドウ糖負荷試験など、他の精密検査の結果と合わせて、総合的に判断して初めて糖尿病と診断されます。

Q2糖尿病は治りますか?

糖尿病は完治する病気ではありません。食事や運動、薬物を用いた治療により健康な人と同じ状態を維持することは可能です。

Q3食事や運動でどのように血糖値が変動するか?

血糖値は、食事の内容や量、食べるスピードによって変化します。一般的に食後1~2時間でピークに達します。運動は血糖値を下げる効果があります。運動により筋肉はブドウ糖を取り込み、血糖値を低下させるホルモン“インスリン”の働きを向上させてくれます。

Q4糖尿病になったら、一生薬を飲み続けなければいけませんか?

高血糖を数年間にわたり放置したり、治療の中断を繰り返したりすることがなければ、薬をやめられたり、減らしていくことは可能です。膵臓の寿命を守ることが最も重要なため、出来るだけ軽症の状態で早期に治療することが重要です。

Q5インスリン治療を始めるタイミングについて?

インスリン治療が必要となる場合は、基本的に必須な方(絶対的適応)と望ましい方(相対的適応)の2つに分けられます。

絶対適応には、

- 自分でインスリンがほとんど出せない状態(1型糖尿病など)

- 高血糖により昏睡状態や代謝失調を来していて緊急性を要する状態

- 重度の肝臓・腎疾患を合併している場合

- 重度の感染症や外傷がある場合

- 侵襲の大きな手術を行う場合

- 糖尿病を合併した妊婦さんや、妊娠糖尿病で食事療法のみでは血糖コントロールが不十分な場合

相対的適応には、

(ⅰ)著しい高血糖(たとえば、空腹時血糖値250mg/dL以上、随時血糖値350mg/dL以上)を認める場合

(ⅱ)飲み薬を複数投与しても良好な血糖コントロールが得られない場合

(ⅲ)糖尿病以外の病気でやむを得ず血糖値が上がる治療薬を使用しなければいけない場合

などで多くの通院中の方は(ⅱ)に該当します。

Q6境界型糖尿病といわれました。糖尿病との違いはなんですか?

境界型糖尿病とは、いわば糖尿病予備軍です。糖尿病予備群と言われる状態から糖尿病になるにつれて、インスリンの働きは徐々に弱まっていきます。動脈硬化は、糖尿病予備群の段階から生じており、心臓や脳などの血管の病気になりやすくなります。境界型の方は正常型と比較すると、2.2倍も心血管疾患による死亡が多いといわれています。

Q7どの程度運動が必要ですか?または、運動のタイミングやどのような運動がよいですか?

運動療法の目標としては、頻度は週に150分以上(1日30分を週に5日程度)、運動強度は中等度(ややきつい)の全身を使った有酸素運動が勧められています。また、連続しない日程で週に2~3回のレジスタンス運動(筋肉トレーニング)の両方を行うことが勧められています。年齢・合併症・治療状況によっては運動がかえって体に良くない場合があります。運動を始める前には、主治医に相談しましょう。

Q8糖尿病の人が、飲酒や喫煙をしてもよいですか?

飲酒も喫煙も動脈硬化の進行を早める原因になるため、好ましくありません。血糖コントロールが良好な状態を維持している方であれば、飲酒は 具体的には1日純アルコール量20g/日までとされています。缶ビールで言えば350mlを1本までです。タバコは糖尿病の悪化や合併症のリスクを高める要因になります。電子タバコも受動喫煙も同様です。さらに肺癌・心筋梗塞・脳卒中などあらゆる病気のリスクを高めるため、禁煙が望ましいです。

Q9糖尿病になると認知症になりやすいですか?

高血糖の状態が長く続くと認知機能が低下しやすくなります。もともと軽度の認知障害がある方は、さらに進行して認知症を発症しやすいといわれています。具体的には、糖尿病の方はそうでない方と比べ、アルツハイマー型認知症に約1.5倍なりやすく、脳血管性認知症に約2.5倍なりやすいと報告されています。認知機能が低下すると糖尿病薬の内服や注射、食事や運動の管理がうまくできなくなり、さらに糖尿病の悪化につながることがあります。

Q10糖尿病の人は、コロナになるとどうなりますか?

高血糖状態が続くことで、白血球機能や免疫応答の低下、炎症物質の増加などが複合的に作用することで免疫システムが弱体化してしまいます。このため、糖尿病の人は新型コロナウィルスにかかりやすく、重度の肺炎を発症するなど重症化しやすいと言われています。しかし糖尿病を治療し、血糖値を適切に管理することでこれらのリスクを減らすことが出来ることも分かっています。