columnコラム

糖尿病内科コラム

糖尿病の診断基準

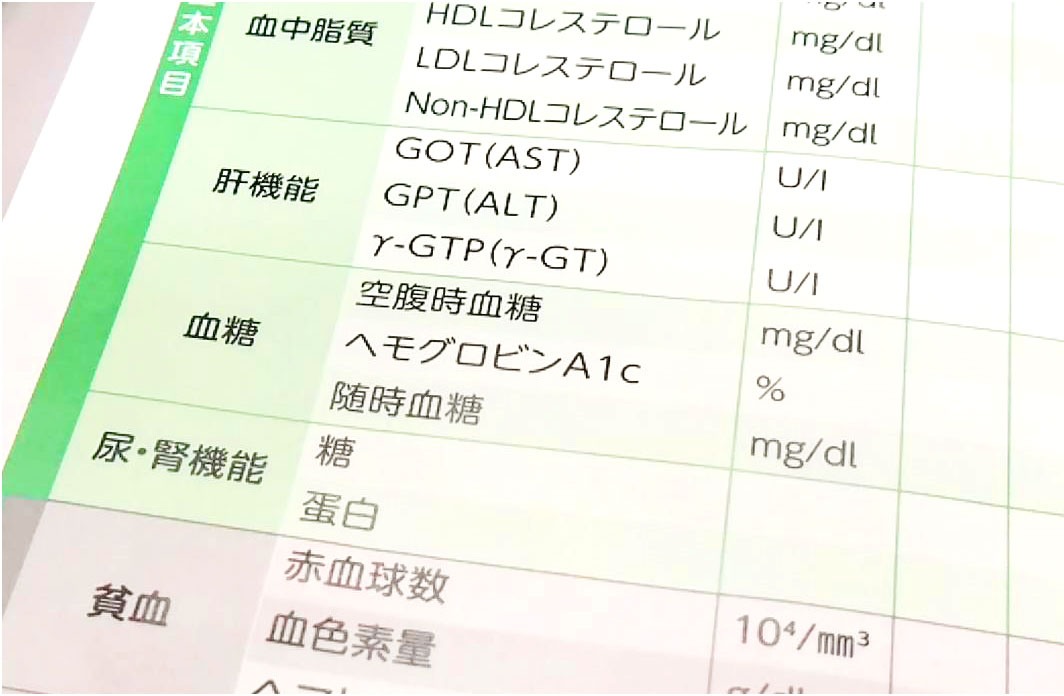

糖尿病の診断には、主に「血糖値」と「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)」という2つの血液検査が用いられます。 血糖値は、ある時間の血液中のブドウ糖濃度を表します。空腹状態・食後・運動中・緊張状態など、体の状態に左右され、1分1秒と変化していきます。このため、血糖値はどんな状態で測定したかが重要です。健常な人の場合、空腹時で70~100mg/dL、食後は140mg/dLを超えない状態が維持されます。

一方、HbA1cは過去1~2ヶ月間の平均的な血糖値を表した指標です。単位は%(パーセント)で表され、正常範囲は4.6~6%未満です。医師は主にHbA1c値を参考に治療方針を決定します。

しかし最近ではHbA1c値だけでなく血糖値の変動も、より重要視されてきています。 「血糖値スパイク」と呼ばれる血糖の変動が大きいほど、動脈硬化が進展することが明らかになってきています。そのため、食後などに上昇する高血糖を改善することも大切です。

診断基準は以下の通りです。これらの基準を組み合わせて診断しますが、基本的に1と3を満たせば、糖尿病と言えます。ほとんどの方は健康診断の検査項目である空腹時血糖値とHbA1c値で診断されます。

- 空腹時血糖値 : 空腹時に測定した血糖値が126 mg/dL以上である場合。

- 経口ブドウ糖負荷試験(OGTT) : 75gのブドウ糖を摂取した後2時間後の血糖値が200 mg/dL以上である場合。

- HbA1c : 過去2〜3ヶ月の平均血糖値を反映するHbA1c値が6.5%以上である場合。

- 随時血糖値 : 随時に測定した血糖値が200 mg/dL以上であり、糖尿病の症状(多尿、口渇、原因不明の体重減少など)がある場合。

2025年2月14日

糖尿病内科 須藤 英訓

日本糖尿病学会認定糖尿病専門医